今回は、広告「効果」の分析と、広告の「費用対効果」の分析では何が異なり、どんな注意点や工夫が必要になるか、を少し詳しく見ていきます。ベースとなる考え方は共通する部分もありますが、費用対効果の方が分析に求められる条件は厳しくなります。

広告効果の代表的な分析手法としては、まず「エコノメトリック(計量経済)アプローチ」が挙げられます。現在、大手の調査会社やコンサルティング会社を通して利用可能な広告効果測定モデルの多くはこのエコノメトリックアプローチか、決定解析アプローチ(※1)を基に開発されています(ネット広告はまた別の理論体系があるので含みません)。

近年ではマルチエージェントシミュレーションやニューロアプローチも徐々に実用化されてきていますが、まだ主流はこのエコノメトリックアプローチなので、その対比で話を進めたいと思います。エコノメトリックアプローチの基本的なロジックは以下の流れになります。

エコノメトリックアプローチの基本的なロジック

エコノメトリックアプローチの基本的なロジック

2.モデル(売上反応関数)の決定

3.広告効果(モデルパラメーター)の推定

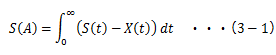

「広告寄与の算出」で見ていった様に、売上は広告やプロモーションなどのマーケティング活動に影響を受けますが、他の様々な要因にも影響を受けます。ベースラインとは、広告やプロモーションに由来しない売上分、つまり特に広告やプロモーションを行わなくても、他の要因のおかげで発生する売上分です。つまり、「広告寄与の算出」の(3-1)式におけるX(t)がベースラインであり、それを推定し総売上S(t)から減じる事で、広告やプロモーションに由来している増分売上S(A)を算出する事ができるというわけです。

ベースラインは、販促が無い状態での販売量の期待額なので「ブランド力」や「商品力」に近い概念ではありますが、ただちにベースライン=ブランド力とはなりません。また、「何もしなくても自然に発生する売上分」という様に解釈される事もありますが、それも少し違います。

(3-1)式の撹乱要因の和X(t)の中には当然ブランド力や商品力と言える部分もあります。しかし、小売チャネル側のマーチャンダイジングや過去に打った広告の長期効果、季節性、トレンド、消費者の購買習慣なども入ります。ベースラインはそれらの要因に由来して発生する売上分の和です。どんな売上にしろ、売上が自然発生するわけはなく、相応のメカニズムはあるという事です。

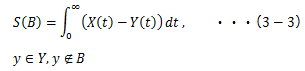

ですから正確に「ブランド力としてのベースライン」を出すのであれば、撹乱要因の和であるX(t)からブランド力にのみ由来する累積売上を別途算出する必要があります。つまり、ブランド力による売上分をS(B)、ブランド力以外の撹乱要因yに由来する売上分をY(t)とした時、

を推定する必要があります。「では何がブランド力なのか」という話は、「ブランドのROI」という文脈で別途説明していきます。

ベースラインを求める方法にも、スムージング法、ダミー法、ARIMA、多変量ARIMAなど色々あります。よく用いられる方法は、スムージング(平滑法)です。移動平均、移動ミディアン、指数平滑、2次平滑、ホルトウィンタース法など色々な種類のスムーザーがあります。ここでは分析の詳細は深堀りしませんが、それぞれ出来る事と出来ない事があるので、目的に合わせて取捨選択する事が大事です。

例えば移動平均によるスムージングでは、ある一定の周期をもつ波動を、その期間分の移動平均をとる事で系列から取り除く事ができます。例えば季節変動は1年周期なので、12ヶ月移動平均をとれば季節性を消す事ができます。また、季節幅を波動周期より長く設定すればトレンドを、短くすれば季節性を推定できます。

POINT

POINT

また、通常のスムージングでは、季節周期に連動したプロモーション(例:”寒くなってきたので、お鍋はいかがですか”の様なテーマ訴求型プロモーション)による増分売上はベースラインに吸収されがちです。広告やプロモーションの長期的な効果はトレンドに吸収されてしまう傾向もあります。この辺りにも注意しながら、広告のROIを算出するのに適したベースラインを推定します。

エコノメトリックアプローチでは、売上を使用媒体の関数として表現し、そのモデルを解く事で広告の効果を推定します(※2)。費用対効果の算出においては、「ROIを算出しようとしている広告媒体やプロモーション媒体にのみ由来する増分売上」の正確な見積もりが肝になる事は、上で述べました。

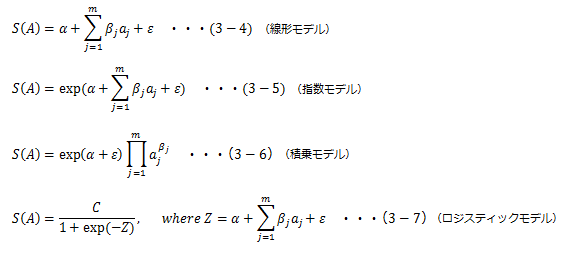

さて、広告やプロモーションを含むマーケティング変数と売上との関係を表す関数を「売上反応関数」と呼びます。代表的な売上反応関数としては、線形モデル、指数モデル、積乗モデル、ロジスティックモデルがあります。総売上からベースラインを除いた、広告やプロモーションに由来する増分売上をS(A)、使用媒体をaj(j=1…m)、ajの広告効果をβj、αとεをそれぞれ切片と誤差項とすると、

です。式中のβjはモデルのパラメーターで、このβjの値が広告媒体ajの効果の大きさを表します。

どのモデルを用いるかは、広告やプロモーションの種類や、使用メディア、ターゲット、訴求メッセージの組み合わせなどにより異なります。ケースバイケースで反応関数の形状が異なるので、最も適したモデルを探索しなければいけません。通常、複数のモデルを実行してみて、もっとも説明力が高いモデルの結果を採用します。

ただし広告の費用対効果算出というテーマにおいては、これらの一般的なモデルをそのまま応用する事はできません。分析上の理由としては、

POINT

POINT

それぞれの媒体の反応関数が異なる

2.消費者側の異質性の問題で反応関数が異なる

3.媒体間・行動プロセス間における、多重の間接効果をモデル化するので関数の形状が非常に複雑になり、

一般的な売上反応関数で表現できない

等の点が挙げられます。また、広告主にとって特にデメリットとなるのは以下3点だと思います。

POINT

POINT

2.広告のダイナミズムを表現できない

3.商材の買われ方や媒体間の繋がりに関する仮定が無い or 強すぎる

自社のマーケティングミックスに対して、当然競合も対抗施策を打ってきます。それにより自社の売上は変化します。しかし上記の計量経済モデルで競合の影響を扱うと色々問題が起こります。

競合関係の中で広告やプロモーションの効果を分析する事は、「使用広告が自社のマーケットシェア獲得にどれだけ貢献しているかを見る」という事です。しかしシェアを従属変数にして線形モデルで解くと、シェアが100%を超えたり、負の領域に落ちる可能性があります。つまり「シェアは0から1の間をとり、全ブランドのシェア合計は1になるべき」という論理的整合性が崩れるという問題が出てきます。例えば、積乗モデルは両辺の対数をとると対数線形モデルにできますが、パラメーターにどのような制約条件をつけてもシェア合計1を担保する事は出来ません。また線形モデルでは、通常ε(誤差)が正規分布に従うという仮定をしきますが、この仮定はシェアが0-1に収まるべきという条件と相容れません。

この点をカバーするモデルとして、吸引力型モデルというものがあります。MCIやロジットモデルなどが代表的です。吸引型モデルは、目的変数として売上ではなくシェアを扱いますので、マーケットシェアモデルとも言います。マーケットシェアモデルは費用対効果の算出自体には適しませんが(※3)、費用対効果の改善の為の施策(媒体投下量やメディア選定、クリエイテイブの質など)のシミュレーションにおいて効果を発揮します。詳しくは後のエントリーで見ていきます。

売上には当期打った広告の短期効果によるリターンのみならず、前期以前に打った広告の残存効果によるリターンも含まれます。そして、それらの効果は投下量だけではなく、クリエイティブの質や、ビークルの選定、メッセージと媒体の組み合わせ、フライテイングやターゲットの選択により変化します。しかし極端な言い方をすれば、一般的な売上反応関数は売上を短期効果で説明しようとするので、この様な広告のダイナミズム(動的な効果)を表現するのに十分とは言えません。

ROIは、戦略目標との整合性に基づいて立式されます。上流の戦略が短期効果のみを狙っているのであれば、ROIへの要請としては短期効果の費用対効果が分かれば十分です。プロモーションは他の広告に比べ短期即効性に優れているので、その特性を活かし、短期即時的な売上増加を目的に行われる事が多く、一般的な売上反応関数は、主にプロモーションの効果分析の場面で適用されます(※4)。

しかし、マス媒体やソーシャルメディアの様に長期的な効果も狙っている場合は、投資対効果を算出する事が求められます。その為には、長期的効果や残存効果、上記の様なダイナミズムを明示的に取り込む事が可能な売上反応関数を、使用媒体ごとに”自作”する必要があります。

上記の売上反応関数は、メディア間の繋がりに関する仮定が無い(加法モデル)、もしくは強すぎる(積乗モデル)という傾向があります。加法モデルというのは「売上は各マーケティング変数の影響の加重和で構成されている」という前提のモデルです。線形モデルが代表例です。積乗モデルというのは、「売上は各マーケティング変数の影響の積で構成されている」という前提のモデルです。

加法モデルはシンプルで作りやすいですが、デメリットとして媒体間の相互作用を想定していません。これが何故デメリットかと言うと、実際の購買行動プロセスでは「TVCMで認知し、オウンドメディアで理解を深め、店頭のPOPでそれを再認する」のような多重接触が起こるのが自然ですし、クロスメディアやトリプルメディアではその様な導線を戦略的に張り、ブランド体験を創出して、消費者を購買へ導こうとします。その様な効果を戦略的に狙っている時に、「媒体の相互作用はない」ものとして直接効果のみ扱うモデルは、広告主にとってはいささか単純すぎるかもしれません。

積乗モデルは、名前の通り売上がマーケティング変数の積乗になっている為、広告やプロモーション間の相互作用を扱う事ができるのが特徴です(※5)。その点は、加法モデルの欠点を補う形になっています。しかし積乗モデルでは、各媒体の効果の変化がモデルに投入した残りの媒体全てに波及します。実際、使用した媒体が全てが互いに相互作用を持つとは限りませんし、何より消費者が全ての使用媒体に接触するとも限りません。

※2 推定したベースラインを総売上から減じた調整済み売上データと、広告媒体やプロモーションへの反応データ(POSやシングルソースデータ、アンケート、ログ解析などで収集)を使ってモデルのパラメーターを推定します。

※3 シェアを測度とするという事は、社会経済要因やトレンド、季節性など、同一カテゴリー内の全ブランドに共通して影響を及ぼす要因を分析から除外する事を意味します。なぜなら全ブランドに共通して同じ影響を及ぼすのであれば、その項はモデル内で相殺されるからです。費用対効果を算出するには、明示的にそれら外部要因に由来する増分売上を推定した上で、除去する必要がある為、競合企業間のマーケティング変数の相対的な効率性のみによって規定されるモデルは適しません。

※4 全てのプロモーションが短期効果しか持たない、というわけではありません。プロモーションにも様々あり、中長期に渡ってブランディングやリレーションの強化を目的に行われるプロモーションも当然あります。プロモーションの分類やその目的については、守口剛(2002)「プロモーション効果分析」朝倉書店が詳しいです。

※5 積乗型にはもう1つ、「係数がそのまま弾力性となる」という特徴があります。積乗型のモデルではベキ乗のパラメーターを推定する事になるのですが、両辺の対数をとれば対数線形モデルになるので、パラメーターの推定値がそのまま広告の弾力性になります。広告の弾力性とは、広告やプロモーション投入量の変化率と、それによる売上の変化率の比で、最適価格を決定したり、利潤を最大化させる媒体配分を求める際に重要な役割を果たします。