前回のエントリー「広告効果と費用対効果 – 分析上の注意点」では、広告効果の分析によく用いられる分析モデルをいくつか紹介しました。そこで、一般的な広告効果モデルがROI算出にそのまま流用できない理由として、

POINT

POINT

一般的な売上反応関数で表現できない

・商材の買われ方や、媒体間の繋がりに関する仮定が無い or 強すぎる

という点を取り上げました。これはざっくり言えば、「広告が成果を生み出すプロセス」をちゃんと把握しておかなければ、広告の費用対効果を正確に算出する式を立てられない、という事です。

また「ROIとは」でも簡単に触れましたが、この「広告が成果を生み出すプロセス」を見える化しておくことはROI算出だけでなく、後々、算出したROIを基に投下量やクリエイティブの診断をしたり、改善施策を講じたり、マネジメントにレポートする時にも重要な役割を果たします。

広告が成果を生み出すプロセス、つまり広告投資が売上というリターンとなって返ってくる過程を把握するには、大きく2つの視点があります。1つは「態度や行動の繋がり」、もう1つが「媒体間の繋がり」です。前者は購買行動プロセスや購買意思決定など「消費者側の変容プロセス」の考え方、後者はクロスメディアやコンタクトポイントの様に、媒体の組み合わせや送客によりブランド体験を創出し、購買に導く「媒体間の行動導線」の考え方です。

今回は1つ目の「態度や行動の繋がり」について解説し、次回で「媒体側の繋がり」の話をしていきたいと思います。

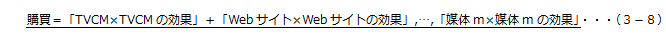

まず、下の式を見てください。

これは加法型の売上反応関数を書き下したものです。TVCMやWebを含めm個の媒体を使っている状況で、それらの媒体効果の足し算で、購買を説明しようとしています。ここで、左辺が購買となっている事に注目して下さい。

店頭でその場で知ってその場で買う様な場合でも、瞬間的に購買プロセスを経て意思決定が行われていると考えます。購買プロセスは商材やターゲットにより異なり、広告やプロモーションにはそのプロセスをできるだけ効率的に促進し、最終的に「購買」に導く役目があります。

従ってROIを正確に求めるときには、どれだけ買わせたか(売上に直結したか)だけではなく、購買に至るまでの消費者側の変容をどれだけ効率的に促進する事ができたのか、という視点での費用対効果算出も必要になります。その為にはまず、「どういう過程で自社の商材が買われるのか」というプロセスを把握し、その理解の上で、各媒体がプロセス促進にどれ位効果があるのかを調べる事になります。

商材の購買プロセスを広告効果測定指標に用いるという考え方は、Cooley(1961)のDAGMAR(Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results)に端を発します。DAGMARでは、以下の様なプロセスを想定します。

・認知(awareness)

・理解(comprehension)

・確信(conviction)

・行動(action)

このプロセスをCommunication Spectrumと言います。DAGMARは、広告への反応はこのような階層構造になっており、それぞれのステージにおける反応を指標化し測定する事で、広告効果を確認する事ができる、というモデルです。

さて、現在様々な購買行動モデルが提案されていますが、ここでは他の行動モデルを取り上げて紹介する事はしません。他に詳しいサイトや消費者行動の本がたくさんありますし、何よりどの購買モデルが広告のROI算出に適していて、どれが適していないと一概に言えないからです。

購買モデルはそれぞれ開発された時代や用途、目的が異なり、すべからくどの商材にも流用できるモデルというものはありません(※1)。有形無形、消費財、耐久財まで色々な商材で購買行動モデルを作ってきましたが、既存の行動モデルがそのまま使えた案件は数えるほどしかありませんでした。データにあてはめてみると、実際はそのような買われ方をされていない場合が多かった、ということです。

また、「経験則的な行動モデルは一応持っているが、本格的に検証したことはない」という広告主の方も結構いらっしゃると思います。「協力会社がくれたモデルをそのまま使っている」、「昔から使っているモデルをそのまま使っている」といった声も聞きます。しかし、実際にROI算出に取りかかる前に、「現在想定しているプロセスで本当に合っているのか?」という検証フェーズを持たれる事を推奨します。

繰り返しになりますが、実際の買われ方を外したプロセスでROIを算出しても、正しく算出できないばかりではなく、その後のマーケティング意思決定をミスリードする事になります。既存の行動モデルを検証することなく真として、自社商材に当てはめる事にはリスクがあることを知っておいて下さい。

購買行動モデルが実際の買われ方と合っていない時、もしくはそもそも行動モデルが無い時は、自社商材とそのターゲット、広告戦略に合わせて専用の行動モデルを作成します。行動モデル作成は、認知から始まってどのような態度変容や行動変容を経て(原因系)、購買行動(結果系)に繋がるかというプロセスをデータ解析で同定します。原因系はKPI、結果系はKGIとなる変数です。

まず、結果系の変数を広告やコミュニケーションの目的から設定します。結果系の変数とは購買意向、初回購入、リピート購入など、戦略のゴールにあたる変数です。広告媒体の「何に対する」ROIを測定したいのか、という”目的語”をまず決めるという事です。

戦略によってプロセスのゴールは異なります。例えばアクイジションマーケティング(顧客獲得)ならトライアル、リテンションマーケテイング(顧客維持)ならリピートやクロスセル、アップセルなどがゴールになるでしょう。複数のキャンペーンでどちらもケアしようとしているなら、キャンペーン別に異なるゴールを持った行動プロセスを設定する必要があるでしょう。長期的なブランド育成という視点が重視されるなら、潜在的なブランドロイヤルティや愛着なども結果系の変数になり得ます。

ゴールを設定したら、次にブランドにとって重要なターゲットがそのゴールに至るまでに辿る道筋の中に、どのような態度変容や行動変容のステージがあるか、という原因系を探っていきます。基本は、ブランドにとって重要なターゲットセグメントのメインとなる買い方のパターンを同定する事が目的です。複数のターゲットセグメントがある場合は、それぞれ別のプロセスになる可能性があるので、個別に分析を走らせます。

また、既存の行動モデルは単方向ファネル型(cf, A→I→D→M→A)をとるタイプが多いのですが、実際の消費者の行動を観察すると、「行動分岐」、「ループ過程」、「双方向パス」、「後戻り」、「行動間のタイムラグ」、「ステージスキップ」など、必ずしも単方向の行動パターンではない事が見て取れます。特に高関与・高価格帯の商材でペルソナを作ると顕著に分かりますし、POSデータ解析をしていると一般消費財で出現するパターンもあります。要は商材専用の行動モデルを作る時に、できるだけ現実の買い方に近い行動パターンを再現する事で、広告効果やROI算出精度を高める事ができる、という事です。

分析方法については入手可能なデータの種類や求める精度によって異なりますが、通常の多変量解析から、グラフ理論、階層ベイズ、確率過程を使ったシミュレーション、マルチエージェントシミュレーションなど、様々な選択肢があります。完全にデータドリブンで(仮説無しで)モデルを作る事もできなくはないですが、ブランドマネジャーの経験に基づく仮説を、シミュレーションの確率分布やモデルの方程式に”仕込む”方が、説明力的にも腹落ち感的にも良いモデルに仕上がると思います。

ちなみにROI+では、自主調査を行い、様々な商材の購買行動プロセス、意思決定プロセスを研究しています。研究成果は効果推定アルゴリズムの精度向上や、調査結果の一部を「買い方買われ方図鑑」(4月上旬公開予定)として公開しています。