本稿では、費用対効果と投資対効果の立式について見ていきたいと思います。広告の費用対効果を求める立式は1つだけではありません。代表的なものとしては例えば以下の様なアプローチがあり、それぞれリターン(分子)とコスト(分母)の考え方が変わってきますので、立式のロジックが異なります。また適した利用場面やデータも異なります。

POINT:場面に応じて、適したROI算出アプローチを選択する

POINT:場面に応じて、適したROI算出アプローチを選択する

2) ブランド価値(エクイティ)による方法

3) ベースラインとの差による方法

4) 広告由来のリターンを割り出す方法

5) 広告由来の購買行動量を推定する方法

ROI入門で主にとりあげているのは、4)の「広告由来のリターンを割り出す方法」で、本稿でも4)の立式を解説していきます。

その前に他のアプローチを簡単に整理しておきます。1)の「LTV(顧客生涯価値)による方法」は、ダイレクトマーケティングや会員制のポイントプログラムなどで費用対効果を測る時に主に使います。近年だとスマートフォンの携帯ゲームやソーシャルゲームのキャンペーンROI算出などでも利用されるようになりました。

2)の「ブランド価値による方法」は、広告支出前後のブランド価値の差分を広告のリターンとする考え方です。ブランド価値を財務的に評価する案件ではよく用いられます。確かに広告はブランドをつくるという側面がありますが、ブランド価値は広告だけで決定されるものではないため、広告のROI算出に用いる際は解釈に注意が必要となります(リターンを利益で見るか、売上で見るか?)参照。

3)の「ベースラインとの差による方法」は、小売店での店頭プロモーション効果測定によく用いられる方法です。通常営業時の水準と比べ、プロモーションや店頭施策によってどれだけ売上が伸びたか(リフトと言います)を見る、最も一般的な方法ですが、水準(基準点)のとり方に留意する必要があります。需要の先喰いや需要の先延ばしにより、プロモーション期間ないしは前後の単純比較では正しく効果を測定できないこともあります。また、プロモーション以外の条件(地域差、天候、季節、競合、曜日、等)の影響をいかにコントロールするかも問題になります。

広告やプロモーションが購買に繋がるメカニズム自体を数理的にモデリングする事で広告効果を推定するアプローチが4)と5)です。広告以外の要因もあえてモデルに組み込み影響を推定したうえで、効果算出時に除去する事で上記の様な問題を防ぎます。ちなみに5)の「広告由来の購買行動量を推定する方法」は4)の簡便法で、「ロアクロス」として提供しています。

さて、では広告由来のリターンを割り出す方法の立式を見ていきましょう。まず、広告媒体akに由来する増分リターンS(ak)は、媒体akの短期的効果による累積リターンH(ak)と長期的な効果による累積リターンG(ak)に分けられます。S(ak)については「広告効果の分解」もご覧ください。

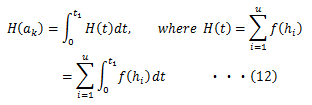

媒体akの想定される短期的な効果H={h1…hi…hu}に対してその累積増分リターンを返す関数をH(t)、中長期的な効果G={g1…gj…gv}に対してその累積増分リターンを返す関数をG(t)とした時、媒体akの短期的リターンH(ak)と長期的リターンG(ak)は各々以下の様に定義されます。

式中のf(hi)は広告akのi番目の短期効果hiの増分リターンを表し、f(gj)は広告akのj番目の長期効果gjの増分リターンを表す関数です(※1)。実際の立式実務においては、f(hi)、f(gj)共に各効果を表す個別の広告反応関数を別途作成する必要がありますが、初めてROIに取り組む場合は、「広告効果と費用対効果」で紹介しているような入門的なパラメトリックモデルを用いるとよいかもしれません。エクセルで計算できますし、とっつきやすいかと思います。

効果推定の精度向上を目指すのであれば、少し応用的な話になりますが、反応関数の誤差分布にディリクレ過程混合モデルを適用してセミパラメトリックにしたり、状態空間モデルで反応関数を動的に拡張する方法があります。また消費者個人個人で広告の効果が違ってくるのではないかという仮定を組み入れるなら階層ベイズが有効ですし、継時的な広告の相互作用を組み入れるなら多変量時系列を取り扱う動的回帰などが利用できます。この辺りは数学的にROI入門の範囲を超えてしまうのでここでは割愛します。

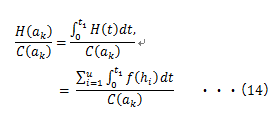

費用対効果は短期的な効果に対するROIでした。広告媒体akからt1期に得られる短期的リターンをH(ak)、媒体akにかける費用をC(ak)とすると、媒体akの費用対効果は、(12)式より以下のように一般化されます。

この式は簡単に言えば「今回幾ら使って、現在幾ら返ってきているのか」という事です。一般的にROIというとこの意味合いを想起される方が多いと思いますが、先述したように広告やプロモーションの短期的な「費用対効果」を算出する場合に用います。即時的な売上増加や集客を目的とした、スタンドアローンのプロモーションやキャンペーンのROI測定に適した式です。

(14)式を計算する場合、1つ大きな注意点があります。それは分子のH(ak)は「分析対象となる媒体akのt1期における効果に”のみ”由来する増分リターンである必要がある」という事です。費用対効果はその定義から、媒体akによるt1期のマージナルなリターンをその期の限界コストで割るべきなので、t0以前に行ったプロモーションや他の広告の累積的な効果、ak以外の広告媒体から来る効果、広告以外の撹乱要因による効果が分子に混ざっていてはいけません。

例えば「ブランドロイヤルティ」や「安心感」や「信頼性」などは、特に今までやってきた広告投資の累積的な結果に由来する所が大きいでしょう。ですから現在のあるプロモーション後に効果測定を行い、プロモーション前と比べてそれらの反応が向上したとしても、直ちに「それが”今回”行ったプロモーションの効果だ」とは言えないわけです。累積的な効果によるリターンであれば、そのコストも分母に入れるのが筋です。しかし(14)式では分母に媒体akの今回分のコストしか入れないわけですから、分子に入れるのも今回分にのみ由来するリターンだけです。

繰り返しになりますが、ak以外のリターンが入ったまま計算すると費用対効果が過大評価されるので注意しましょう。その為には「広告寄与の算出」や「広告効果の分解」で見てきたように、広告以外の撹乱要因やak以外の媒体に由来するリターンを除去して、正確に媒体akからのリターンを見積もるモデリングが大切になります。

次回は投資対効果の立式について解説していきます。立式に加え、広告の残存効果や現在の広告から将来発生するリターンはモデル上どう取り扱うのか、といったテーマにもアドレスしていきたいと思います。